Bruna Spagnuolo

SUDAN E TURCHIA

© by Bruna Spagnuolo

I N D I C E di questa pagina: |

SUDAN: -SUDAN del Nilo/ Sudan del deserto. TURCHIA: -TURCHIA DELLA LETTERATURA (saggio sulla letteratura popolare)/DELLE CATACOMBE/ DELLE MONTAGNE E DELL'ERICA ROSA/ DELLE CASE COME NAVI DELL'AMICIZIA... TURCHIA, TERRA DEL MITO/ DELLE GRU, DELLA CICOGNA E DEI VOLI LIBERI/ del girasole/ di Istambul, dell'Aya Sofia, della moschea blu e del Top KapI/Turchia di Istambul storica e bella/ |

Turchia porta per l'Oriente/Turchia del traffico e dei palazzoni/ Turchia dei poeti (saggio sul poeta Ümit Yaşar Oğuzcan)/ Istambul tra realtà e leggenda (brano letterario)/ Turchia, terra dove ci sono sempre cantieri/ Turchia-terra delle baie, degli attracchi e delle darsene/ Turchia dei ricordi e del pesce più buono del mondo/ Turchia della vecchia gemi/ Turchia dell'antica Alicarnasso/ Turchia in evoluzione/ Non possono esistere più nazioni chiuse (brano letterario) |

SUDAN

Sudan del Nilo

Ecco IL NILO, in arabo EL-BAHR (“IL FIUME”)/BAHR EL-NIL. Questa è la sola inquadratura che abbiamo rubato, di nascosto, a Khartum, dove, a causa della macchina fotografica, abbiamo rischiato di essere arrestati. Della confluenza del Nilo azzurro (in arabo BAHR EL-AZRAQ/in amarico ABBAI oppure ABAI) nel fiume più lungo del mondo (se si include il suo ramo sorgentifero, il Kagera) non ho che le immagini della memoria…

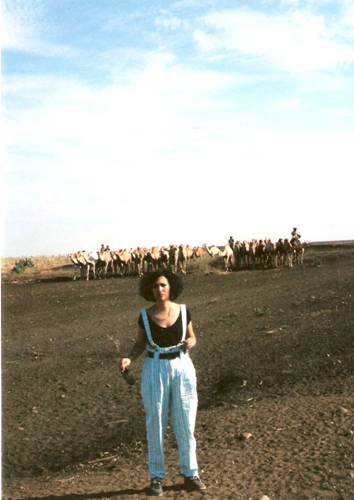

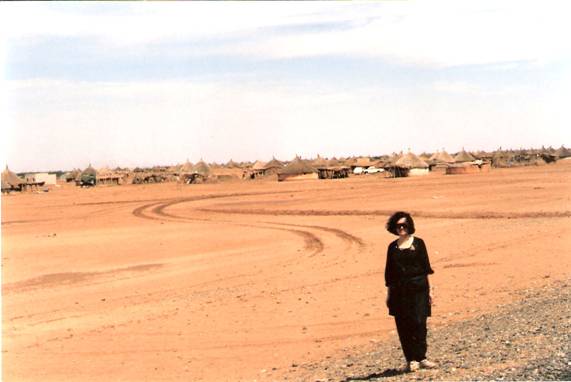

SUDAN DEL DESERTO

Il deserto, in Sudan, è una presenza incombente, un'atmosfera, un linguaggio dell'infinito che scende sulla terra e si fa

patria dei bivacchi alati…

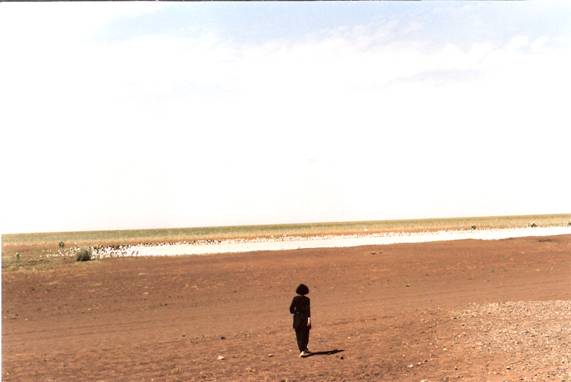

Attorno alle pozzanghere-laghi dei periodi fortunati post-pioggia, gli uccelli migratori sostano a migliaia, i bianchi da una parte, i neri dall’altra, come “concistori” alati impegnati nella capitalizzazione dell’aria intrisa di sole e di assorto silenzio. Immobili, sembrano paventare stridori incombenti…Gli autisti che guidano dei mezzi di locomozione attraverso il deserto, a volte devono fermarsi: non sanno più in che direzione andare, quando la sabbia portata dal vento ricopre l'asfalto e cancella le tracce delle vestigia umane. Smuovono la sabbia e ritrovano la rotta, in quei casi; in altri casi devono fermarsi, perché anche grossi uccelli, come le gru, confondono la strada con il deserto e vi sostano in veri e propri sit-in consapevoli. Gli autisti, allora, scendono dai camion, sollevano i volatili con gentilezza e li posano ai lati della strada, prima di risalire nei mezzi e di proseguire il cammino. Quelle immagini, io credo, si fanno dissolvenze del bello e del buono e vagano nello spazio infinito, andando, in qualche modo, a pesare sulla bilancia del bene dell'umanità...

Attorno alle pozzanghere-laghi dei periodi fortunati post-pioggia, gli uccelli migratori sostano a migliaia, i bianchi da una parte, i neri dall’altra, come “concistori” alati impegnati nella capitalizzazione dell’aria intrisa di sole e di assorto silenzio. Immobili, sembrano paventare stridori incombenti…Gli autisti che guidano dei mezzi di locomozione attraverso il deserto, a volte devono fermarsi: non sanno più in che direzione andare, quando la sabbia portata dal vento ricopre l'asfalto e cancella le tracce delle vestigia umane. Smuovono la sabbia e ritrovano la rotta, in quei casi; in altri casi devono fermarsi, perché anche grossi uccelli, come le gru, confondono la strada con il deserto e vi sostano in veri e propri sit-in consapevoli. Gli autisti, allora, scendono dai camion, sollevano i volatili con gentilezza e li posano ai lati della strada, prima di risalire nei mezzi e di proseguire il cammino. Quelle immagini, io credo, si fanno dissolvenze del bello e del buono e vagano nello spazio infinito, andando, in qualche modo, a pesare sulla bilancia del bene dell'umanità...

Le lotte, le miserie, gli squallori, i drammi, le tragedie e tutto il divenire della razza umana tacciono nel deserto e cedono la parola alla poesia affastellata nei frulli d’ali…e nei voli leggiadri…

I cammelli…, preistorici, esotici, pacifici, solitari e gregari, testardi e sottomessi, remissivi e ribelli, caracollano sulla sabbia e e avanzano senza porsi rotte precise. Le loro zampe ondeggiano, come per incidere mappe destinate a misteriosi cercatori di tesori. Provvidenziali e previdenti, hanno eletto a casa i cieli del deserto e la sua polvere abitata dal sole; forse sanno a quali e quanti antichi guerrieri quale tragica duna fu tomba-oblio...

Le strade rubate alla sabbia e dalla sabbia ancora reclamate…sono oggetto di lavoro ripetuto/mai finito...

Dalla terra soffice e scura, come maggese pronto per semine sconfinate, s'innalzano rilievi montuosi improbabili come presepi di cartone...

La sabbia è percorso, strada, disorientamento, amica, nemica, casa, culla, coperta, tomba e, infine, grembo … di cielo, di arsura, di scalpiccii, di impronte e di brusii, di rami spinosi e di stenti, di dimore aperte al vento e di sciami di vita sommessa-sommersa-brulicante, di pensieri in cerca di patrie-oasi senza geografia.

Gli ocra si fanno sintonia tra creature e natura...

La sola entropia denuncia tentacoli-progresso alieni).

Il deserto è anche la patria dei paradossi...

Il deserto è anche la patria dei paradossi...

Le pozzanghere più grandi si trasformano in oasi, per tutto il tempo legato alle precipitazioni atmosferiche, poi si arrendono all’inclemenza del sole e diventano pura desolazione screpolata. In questi luoghi, la vita ha bisogno di una tenacia inarrestabile e quasi prepotente, per trionfare sulle condizioni dure imposte dalla natura. Qui, il sole batte la terra ai limiti della sopportazione e la impregna di aspettativa elettrica dell’acqua salvatrice… E l’acqua arriva sotto forma di temporale: compare come una linea nera all’orizzonte, avanza come un muro spaventoso e, d’improvviso, ingoia nel buio uomini, animali e cose e li sommerge letteralmente, in una sorta di inondazione violenta. La pioggia, tanto invocata e vagheggiata nel tempo della siccità, arriva come una vera e propria calamità, minacciando la stessa vita di coloro che incontra sul suo cammino. Questo deserto meraviglioso e pieno di malie indimenticabili è anche la terra dei paradossi, dove l’acqua è l’elemento magnifico eternamente assente e desiderato e, insieme, l’elemento degli allagamenti che terrorizzano gli abitanti del deserto. Nei giorni in cui il cielo si scatena, come nel diluvio universale, ogni famigliola fugge su qualche collinetta, trascinandosi dietro pochi involti, i figli e qualche animale, e, lì, aspetta, battuta dall'infuriare degli elementi… Soltanto chi sa farsi coriaceo come i pochi cespugli spinosi del deserto sopravvive in questa terra amara…

Il deserto, però, almeno in Sudan, è soprattutto patria dei crogiuoli dei sogni…, là dove gl'ibis stanchi indulgono in concistori di pace, attorno a serbatoi mai sazi di sole e di cosmo da riverberare...

-Foto di G.Ferrara- Testi di B.S.- copyright by Bruna Spagnuolo

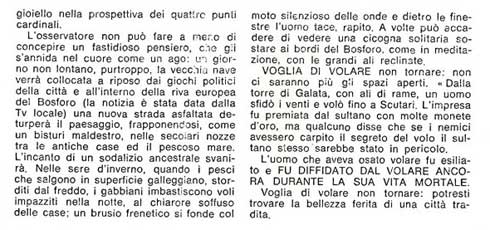

Abbiamo trovato questa tartaruga sull'isola di Bozcada (Bozgiada). La metto a simbolo del nome Turchia, per due motivi: 1- ha incarnato in pieno la proverbiale attitudine amichevole e ospitale del popolo turco e ci ha dato il suo hoş geldiniz (benvenuti) su quell'isola tirando fuori la testolina e lasciandosi accarezzare, prima di ritirarsi nel carapace e di essere posta da noi nel folto di un campo erboso, fuori dalla zona carrabile; 2- Kaplumbağa (tartaruga) è la prima parola turca che ho imparato, quando, durante la mia prima visita in Turchia, passeggiando sulla spaiggia del mar di Marmara, trovai una piccola tartaruga morta e me ne rattristai.

Turchia della letteratura

La letteratura popolare turca*

(Halk Edebiyatı)

Piccolissimo cenno di fonetica turca: |

C = g (suono dolce) Ç = c (suono dolce) Ğ = muta (prolunga il suono della vocale precedente) Ö = eu francese Ş = sc (suono dolce) I = i senza puntino (ı)/vocale dal suono indefinito (simile a quello che segue le consonanti pronunciate senza vocali) Ü= u francese G = g (suono duro-anche davanti ad i ed e) H = sempre aspirata K = sostituisce tutti i suoni duri di C Il resto dell’alfabeto coincide con quello italiano, in linea di massima. |

La letteratura islamica araba ha tramandato i suoi generi letterari alla consorella islamica persiana che, a sua volta, li ha tramandati alla consorella islamica turca. Ogni letteratura, però, ha l’impronta forte e indelebile dell’idioma in cui è ‘forgiata’. La letteratura turca pone tra se stessa e le due consorelle islamiche l’identità inconfondibile dovuta alle lingue turciche, che non usano una metrica basata sulla quantità. La turcologa Anna Masala-1 dice che, comunque, i canzonieri turchi non hanno nulla da inviadiare ai diwan islamici.

Non fu l’islamizzazione della Turchia, ad opera dei Gaznevidi, dei Karakhanidi e dei Selgiuchidi, iniziata nell’ottavo secolo e conclusasi tra il decimo e l’undicesimo, a portare poesia e letteratura popolare nelle aree di riferimento, perché in Asia centrale erano esistiti quasi ‘da sempre’ (ovvero già da secoli) i cantori delle lotte tribali e dei fenomeni sociali e naturali, gli autori di epica-leggenda-storia.

L’arrivo dei Turchi Selgiuchidi di Anatolia e degli Ottomani gettò i semi della nascita e della fioritura del Divan Edebiyatı, la letteratura colta dei ricchi e dei religiosi, in contrapposizione alla quale crebbe, poderosa e quasi prepotente, la rigogliosa Halk Edebiyatı proveniente dal popolo (del quale cantava le gesta leggendarie e alle cui masse diseredate e incolte portava sostegno, sollievo, dignità e acculturazione). La Halk Edebiyatı-2 non fu, come si può ben intuire, soltanto poesia epica ma, soprattutto, cultura popolare nata dal popolo e al popolo volta, in un circolo benefico di produzione-fruizione. La ripetizione di situazioni attraverso i secoli portava a una fertilità letteraria inarrestabile e alla produzione di testi che si trasformavano in diffusione di versi, di motivi e di vocaboli. Tutto ciò nasconde un interesse linguistico innegabile e presenta una dinamicità che contrasta con la staticità e la rigidità ampollosa della Divan Edebiyatı-3.

La letteratura popolare turca ha cantato la grazia e l’avvenenza femminile, l’avventura e la natura e le peripezie del popolo e dei popolani e ha legato la liricità della parola-verso alla ‘voce’accorata di quel meraviglioso strumento a corde che si chiama saz e che, insieme al numero delle corde, può cambiare registro, ‘linguaggio’ e tono fino a farsi quasi umana e a raggiungere le umane porte individuali del sentire e del patire.

Alcune poesie popolari sono giunte fino al presente e hanno portato fino ad oggi gli originali motivi musicali inscindibili dalle parole antiche e ad esse intrecciati in quella indescrivibile mistura di intensità nostalgica e struggente che si fa gorgheggio-lamento-canto-pianto-elegia-richiamo.

Esistono ancora, oggi come ieri, i cantori popolari, perché esistono cantanti turchi cntemporanei che coltivano ancora l’arte del canto tradizionale tramandato e da tramandare, con tutta la sua ricchezza di ‘virtù’/’sfumature’/’’livelli’/’scale’/’luci’/’ombre’ (e potenza con cui ‘pizzicare’ i cuori in ascolto) da conquistare con la voce. Essi cantano ancora i misteriosi motivi del passato e si lasciano accompagnare dalle corde ‘pizzicate’ del saz. Anticamente il saz veniva spesso ‘imbracciato’ come un’arma dal popolo e trasformato in voce che gridava le rivendicazioni dei più deboli e derelitti, che innalzava nell’aria lamenti e che lanciava accuse o anatemi tanto pungenti quanto eterei e immateriali. Esso si sposava con gli sguardi intensi e significativi degli aedi e con le loro parole liriche e toccanti, si faceva colonna sonora delle ribellioni senza speranza del popolino lacero e impotente e dava ‘voce’ a chi voce non aveva di fronte ai potenti. La Turchia ha amato il saz e non lo ha mai tradito, riservandogli, nel tempo, il posto d’onore che gli competeva (e che ancora gli compete) di diritto. Ci sono, oggi come ieri, i suonatori che traggono dal saz le voci infinite imparentate con la poesia epica e antica, con la storia, con la lirica e con la delicatezza dell’amore o con l’irruenza e con un infinito caleidoscopio di livelli di altri sentimenti-sensazioni-aneliti.

I generi individuati dalla critica, nella letteratura popolare turca, sono il destan (racconto epico), il masal (racconto fantastico/fiaba), gli atasözleri (proverbi) e la lirica, che è, a sua volta, divisa (a seconda che canti il dolore-i drammi-le ribellioni-i rituali del popolo, i sentimenti, il coraggio ardimentoso e l’orgoglio) in tuyug, mânî, kosma, sarkı, türkü. I türkü, a loro volta, si suddividono in vakalı türküleri, che cantano guerra-patriottismo-rimembranze, e hislitürküleri, che sono testi che oggi definiremmo instant e che cantano gli avvenimenti improvvisi (come l’amore e la morte) e i sentimenti ad essi legati.

La letteratura popolare turca è ricchissima di una messe invidiabile di produzione poetica anonima e di produzione ‘firmata’ da nomi illustri come Emra Erzurum, Kerem, Dadaloğlu, Karacaoğlu, Köroğlu, AşıkGarıp. Molti dei componimenti popolari antichi, specialmente quelli epici che cantano lo spirito guerriero e l’impeto delle battaglie, hanno perso tra le spire del tempo la paternità degli autori, ma non hanno perso la forza seduttiva della loro anima lirica, né quella suasiva della conquista degli animi e, sebbene anonimi, sono giunti ai posteri come incalcolabile eredità popolare.

I componimenti poetici, in Turchia, hanno attraversato distanze ed epoche e hanno conquistato il cuore della gente, guadagnandosi fama e grandezza duratura, indipendentemente dalla loro provenienza. Il lessico, con tutte le sue accezioni semantiche, in quella terra, è stato il vero protagonista della letteratura e si è fatto largo attraverso i secoli con la sola propellenza dell’impatto emotivo sull’animo umano. La rapida diffusione dei componimenti e la loro fama si sono disgiunti dal nome degli autori e hanno ‘viaggiato’ in lungo e in largo, al di là di qualsiasi ‘gestione’, ‘strategia’ o ‘politica’. È meraviglioso e commovente sapere che, conquistata dalla fama e dalla forza dei versi, spesso, la società ha dimenticato persino di citare il nome degli autori in varie antologie, perché è meraviglioso e commovente pensare che chi ‘prende su di sé’ il sentire del mondo (come i poeti) possa intuire-scrivere parole-scrigni e dotarle di chiave così accessibile da farsi penetrare dal popolo che, abitandole, finisce per trasformarle in abiti-casa.

Non c’è una data alla quale risalire per la scoperta del canto e della poesia, nella storia di questo popolo erroneamente classificato come primitivo (a causa dell’orgoglio e del pudore con cui ha sempre custodito i suoi sentimenti e a causa dei falsi storici di ‘piratesca’ memoria).

La poesia si tende, come filo di Arianna, tra i primi cantori erranti del centro Asia (i rapsodi popolari della halk edebiyatı, nati parallelamente ai dotti della divan edebiyatı), i ‘partigiani’ della nuova poetica e le tanzima-4 che seppero battersi contro la cristallizzazione della lirica dotta togliendo alla penna la prerogativa di servire il potere e dandole la libera espressione del sentire.

La scomparsa della teocrazia ottomana portò con sé, nell’oblio, anche la poesia preclassica-classica-postclassica e trasformò la Turchia in una sorta di alveare globale fatto di riforme e di un fermento letterario che fece da humus alla letteratura turca moderna. Namık Kemal è capostipite e ‘seminatore’ del ‘nuovo’ respirato e metabolizzato dai poeti turchi di quel tempo. Egli divenne punto d’arrivo degl’innumerevoli poeti turchi del passato e nodo nevralgico di smistamento delle ramificazioni letterarie generose dei poeti turchi del futuro, ma trovò, per così dire, la strada già abbozzata, se non spianata, perché altri due poeti avevano importato il pensiero europeo positivista-naturalista-neoromantico, influenzando la realtà culturale del paese: IbrahimŞınası-5 e Abdülhamit Ziyaettin, noto come Ziya Paşa-6. Kemal assurge a figura letteraria gigantesca, poiché fu lui ad arricchire di nuovi significati il monolinguismoturco, portandolo a diversificarsi e a sganciarsi dal dizionario arabo dal quale proveniva, come un vero e proprio pioniere dotato di preparazione e di coraggio. Questo straordinario poeta turco è una figura indimenticabile e meritevole di grande ammirazione e rispetto, perché non si limitò a scrivere parole e spinse il suo amore di letteratura lirica e libera fino al punto di rischiare tutto e la sua stessa vita: nel 1865 dovette fuggire-7, per sottrarsi ai provvedimenti del governo centrale. Cinque anni stesero un velo di oblio sugli eventi e permisero a Kemal di rientrare in patria, dove riuscì a far portare in scena una sua commedia modernista. Egli divenne simbolo del graduale scardinamento della cultura tradizionale, benché la sua penna non avesse molto di agile e di moderno e benché fossero altri i giovani letterati che, avendo sentito l’influsso di Shakespeare/Corneille/Molière/Schiller/Goethe e di tutti i letterati, filosofi, pensatori, scienziati e artisti contemporanei europei, avevano contribuito a dare corpo anche in Turchia a un forte anelito di libertà e di conquiste sociali.

Altra figura di rilievo fu Abdülhak Hâmid Tarhan (1852-1937), che visse a cavallo dei due secoli. Il suo sguardo diplomatico, dagli orizzonti europei e dallo spirito orientale, registrò il secolo delle riforme e la sua opera registrò il contrasto tra la decadenza dell’impero e le sue non ancora tramontate pretese di grandezza.

Viene spontaneo domandarsi dove finisca la letteratura popolare turca ‘antica’ e dove inizi quella ‘moderna’ e chi, tra gli autori meriti di segnare la linea di demarcazione tra le due. Non posso fare a meno di dire, innanzitutto, che, accostarmi alla letteratura turca, è stato per me commovente: ho immaginato la poesia ‘dotta’ dei ricchi e dei religiosi e quella dei popolani come due fiumi e ne ho cercato il corso, aspettando con ansia di vederle confluire, infine, nell’unico grande bacino delle menti ‘colte’ e ‘dotte’ nate dal popolo, ma non ho potuto fare altro che assistere alla persistenza della dicotomia, perché molti degli scrittori turchi sensibili al richiamo parnassiano, simbolista e naturalista rimasero fedeli per tutta la vita all’influenza della letteratura colta (o, forse, semplicemente, non erano ancora in possesso dei sortilegi creativi necessari a staccarsene e ad abbassare i ponti levatoi che li separavano dal fascino-richiamo letterario-altro). Direi che, in Turchia, lo stesso percorso-destino riguardò l’estetica, quella parte dell’indagine filosofica che tenta-osa reticoli-definizioni-classificazioni del fenomeno artistico. Il primo saggio estetico fu scritto da Ricai-Zade Ekrem (1847-1914).

Il capostipite della poesia moderna e la linea di demarcazione tra essa e quella ‘antica’ fu un poeta nato quindici anni dopo Abdülhak Hâmid Tarhan e morto ventidue anni prima di lui: Tevfık Fikret che, subì l’influsso francese del liceo Galata Saray e quello anglo-americano del Robert College. Si collocano nella sua scia e in quella del modernismo cui egli diede il via parecchi letterati turchi, tra i quali cito Halid Ziya, Ali Ekrem, Süleiman Nazif.

La turchia artistica conobbe un lunghissimo periodo di transizione, poiché il panislamismo e il panturchismo furono due titani impegnati in una contrapposizione potente e senza quartiere che rese stretti i varchi e spinosi i sentieri verso il ‘modernismo’ (nel quale, comunque, il romanticismo incise tracce inequivocabili e chiare).

L’incedere della poesia verso il modernismo mise a dimora un cippo indimenticabile, quando accantonò il metro arabo-persiano e scelse di usare quello sillabico, ma, mentre l’arte in generale si animava di una rinascita globale, la lirica subiva una stasi scoraggiante, a causa della metrica classica ignota al popolo e si rassegnava ad attendere tempi migliori. Quei tempi giunsero quando (1923) fu proclamata la Repubblica. Quella data decretò il declino inarrestabile e senza appello della lingua dotta e libresca e diede al nazionalismo la forza di destituire, insieme al panislamismo, il verso metrico in favore di quello sillabico. La poesia popolare, allora, infranse gli argini delle medrese, ai margini delle quali era stata tenuta con disdegno dal Divan Edebiyatı, e sostituì del tutto la superba sorella d’imitazione. Furono, paradossalmente, proprio gl’ignari poeti nazionalisti a dare il colpo di grazia alla lingua colta e ad aiutare il dilagare della poesia popolare.

La selvaggia e indomabile Anatolia (dei pastori e del saz-8), che era stata per secoli roccaforte della voce indipendente del popolo e della tradizione centro-asiatica e che non aveva mai smesso di esserlo, divenne, di conseguenza, la Mecca dell’ispirazione del poeta turco (non più appartenente alla casta dei ricchi, dei potenti o dei religiosi o ad altra casta, ma semplicemente ‘poeta’).

La fama di alcuni letterati turchi, nell’intervallo tra le due guerre mondiali, varcò i confini della Turchia e raggiunse l’Europa. Ecco alcuni di quei letterati: Ahmet Ấsim-9, il poeta per il quale la poesia era un linguaggio più vicino alla musica che alla parola; Yahya Kemal Beyath, che diede un quadro storico dell’arrivo dei Turchi Selgiuchidi nell’Anatolia bizantina; Halide Edib Adivar, prosatrice amante della libertà e del panturanesimo; Ya’qub qadri qaraosmanoğlu, con il quale gli studi pre-Anna Masala chiudevano le trattazioni sulla letteratura turca.

Anna Masala afferma che la nascita della poesia turca contemporanea coincide con la seconda guerra mondiale e possiamo fidarci del parere di colei che è la cittadina italiana illustre più informata sugli eventi letterari turchi. È proprio in quell’epoca che si diffonde la fama di poeti come Orhan, Fazil HüsnüDağlarca, Nazim Hikmet Ran, che l’arte turca in senso lato entra nel consesso dell’arte europea dalla porta principale e che dei giovani ricercatori letterari operano un miracolo senza precedenti: avviano la poesia all’uso del verso libero, abbandonando e accantonando persino il verso sillabico.

Il merito degli esiti letterari finali di un popolo, non è mai tutto e soltanto dei poeti ‘dell’ultima ora’ (e neppure soltanto di quelli di quelli racchiusi entro i confini nazionali), poiché, come in tutti i campi, anche nella poesia le mete raggiunte sono la sommatoria di molti passaggi-stadi-esplorazioni e sono da attribuire anche agli ‘esploratori’ non più vicini nel tempo (e nello spazio). La poesia filosofica di Fazil Kisakürek, quella simbolista di Ahmed hamdi Tanpınar e quella intimistica di Muhip Dranas-Kutsi Tecer avevano preparato il terreno per la ‘messa a dimora’ della poesia contemporanea turca.

L’eco dell’ottobre russo e i testi del sovietico Maiakovski avevano influenzato il poeta turco Nazim Hikmet Ran (1902-1963), convertendolo al pensiero marxista-leninista e portandolo a vivere una vita fatta di esilio, di dolore, di tentativi di rivedere la patria e la sua nobile famiglia e di soggiorni nelle patrie galere. Prima dell’esilio, egli aveva cercato nella mitica Anatolia la voce degli antichi antori delle çonk-10 e aveva insegnato a Bolu, luogo pieno di memorie legate all’antico poeta-bandito Köroğlu, il popolano cuor di leone che aveva sfidato i potenti con versi più affilati e più trapassanti delle armi più appuntite e mortali.

Il destino politico e ideologico di Nazim Hikmet Ran, grande figlio di Turchia, porta la critica a fare un parallelo tra lui e il grande poeta spagnolo Federico Garcia Lorca. Entrambi cantano la terra e il popolo, ma Nazim Hikmet ha una vena poetica soffusa del misticismo accorato dei canti orientali, mentre Garcia Lorca ha una vena poetica guizzante come i fuochi d’artificio della suggestiva Andalusia. I due popoli s’incontrano, in questi due poeti come facce diverse della stessa medaglia.

Non bisogna dimenticare che il ‘modernismo’ non ha mai inteso rinnegare il passato e l’eredità socio-culturale da esso ricevuta, ma soltanto il plagio della tradizionale cultura arabo-persiana. Il nazionalismo repubblicano, in realtà, ha tratto i suoi germogli dai semi del misticismo da sempre acceso, come fiaccola inesauribile, nella lontana e storica Anatolia: da lì, i poeti Cahit Külebi, Osman Ấttilâ, Feizi Halici, Cehun Atuf Kansu, Fazil Hüsnü Dağlarca, Necatı Cumalı cuciono gli squarci secolari tra la poesia popolare e quella colta e abbattono barriere linguistiche.

La poesia popolare, che non ha mai smesso di arricchirsi di ‘voci’, con la morte del cantore cieco Aşık Veysel (1894-1973) perde il cantore popolare contemporaneo più grande e più importante in assoluto.

I poeti turchi contemporanei sono molti e non riuscirò a citarli tutti, né adeguatamente, in questa sede; oltre a quelli già citati, desidero ricordare Orhan Veli kanık , Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday (del Nuovo Movimento), Asaf Halet Qeleby, Ilhan Berk, Beheçet Necatigil, Kemalettin Kamu, Attila Ilhan, Edip Cansever, Asaf Ozdemir, Sezay Karakoç, Osman Turkay (cipriota), Ümit Yaşar Oğuzcan (il poeta dall’epigramma facile e dall’ironia sottile, che canta il rifiuto delle mode borghesi e che ha prodotto un numero impressionante di testi poetici), Şinasi Ozdenoğlu (il poeta parlamentare, i cui versi sono messaggi di pace), Necati Cumali, Türgut Uyar, Cemal Sureya, Ece Ayhan, Sala Birsel, Metin Eloğlu, Ceyhun Atuf Kansu, Ali Yuce, Oktay Rifat.

La prosa è un discorso a parte, che si ricollega, comunque, all’influenza socialista dell’ultimo anteguerra, alle tendenze nazionaliste del decennio compreso tra il 1945 e il 1955 e alle ‘tendenze nuove’ (Reşat Nuri Guntekin, Peyami Safa, Mithat Cemal Kuntay, Abdulhak Şinasi Hisar, Mahmut Yesari).

Novelliere notevole del dopoguerra è Sait Faik Abasiyanık (1906-1954), romantico osservatore della società e delle esigenze di rinnovamento, dalla produzione consistente e riecheggiante di influenze turco-europee. Altro prosatore fertile è CevatŞahir Kabaaçli (proveniente dal Robert College e dall’Università di Oxford), la cui penna fertile ha vergato un numero non trascurabile di opere dal contenuto vario e ricco di spunti autobiografici. Altri autori degni sicuramente di nota sono Samet Ağaoğlu (politico e letterato d’eccezione; ammiratore di Dostojevski), Haldun Taner (scrittore amaramente ironico, proveniente dall’università tedesca e austriaca, importatore di cultura europea), Tarik Buğra (ammiratore della lingua nazionale priva di influenze ‘barbariche’ europee ‘che potrebbero sostituirsi al patrimonio glottologico turco che è parte di tanta storia’), Cengiz Dagci (proveniente dalla Crimea, che ha partecipato alla seconda guerra mondiale e che è antitedesco e antisovietico ed è nostalgico delle tradizioni centro-asiatiche ataviche), MustafaNecati Sepetcioğlu, Ali Yürük, Alif Yesari (creatore di un teatro del pensiero).

Seguaci del nuovo realismo ideologico furono: Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Sadri Ertem, Sabhattin Ali, Orhan Kemal, Reşat Enis Tygen, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagoz, Faik Baysal, Mehmet Seyda, Kemal Bekir, Tarik Dursun, Sunullah Arisoy, Fakir Baykurt, Tari Apaydin.

Yaşar Kemal, Kemal Tahir e Orhan Kemal sono i più noti tra i seguaci di Camus e dei pensatori marxisti. Il nome di Yaşar Kemal figura tra i candidati al premio Nobel per la pace.

Il discorso sulla letteratura turca contemporanea non può considerarsi esaurito in questa sintesi frettolosa e non esaustiva. Molti autori e molti argomenti meritano studi specifici e approfonditi che non sono possibili in questo ‘spazio’ limitato.

La stampa ha avuto e ha un ruolo di primo piano nella vita letteraria del paese. La Turchia era terra dove si stampavano e si leggevano, anche a costo di sacrifici, notevoli quantità di libri (soprattutto di poesia); era il luogo in cui anche il povero rinunciava a tutto tranne all’acquisto di un libro ogni tanto, per piccolo che fosse; se la Turchia di oggi è ancora così, ha molto da farci ascoltare dal suo vatan-11 di poeti e di fermento culturale.

Bruna Spagnuolo

1- Anna Masala, Canti Popolari Turchi, pag. 153.

2-Halk edebiyatı -dal turco halk, popolo, e edebiyat, letteratura.

3-Divan edebiyatı -dal turco divan, divano, e edebiyat, letteratura.

4-Tanzimat- le riforme politico-sociali del 1839.

5-IbrahimŞınası -traduttore di La Fontaine.

6-Abdülhamit Ziyaettin -traduttore di Moliére.

7-Kemal -fuggì a Parigi, insieme a Ziya Paşa, per non incorrere nelle imprevedibili conseguenze di un arresto. Il ‘potere’ non gli perdonava di aver legittimato l’ideologia positivista e filo-europea dell’associazione dei Giovani Ottomani e di aver addirittura aderito personalemente al gruppo.

8-Saz-strumento a corde, che accompgnava (e ancora accompagna, nei luoghi e nelle celebrazioni tradizionali) i canti popolari . Era definito halk sesi (da halk, popolo, e ses, voce. La desinenza finale in i sta ad indicare il genitivo indeterminato-stato costrutto di I tipo). Il saz, oggi come ieri, in Turchia, è ancora halk sesi, la voce del popolo, anche se le nuove generazioni, forse, non tutte lo sanno.

9-Ahmet Ấsim- A. Bombaci lo paragona al nostro Quasimodo (Letteratura turca- Firenze 1969- A. Bombaci).

10-Çonk -‘quaderni’-pergamena che i primi cantori erranti portavano nei loro sacchi di nomadi pastori e che usavano per scrivere e per declamare i versi, che li accompagnavano nelle loro peripezie attraverso il centro Asia e che presero il nome da quello delle pergamene primitive che li contenevano.

11-Vatan- ‘terra’ intesa come ‘patria’.

*Lo studio di Bruna Spagnuolo sulla letteratura popolare turca vinse il premio letterario Silarus, nel 1989; fu pubblicato sulla rivista di arte e cultura Alla Bottega, nel 1990. Il presente studio è lo stesso (rivisto e leggermente modificato dall'autrice).

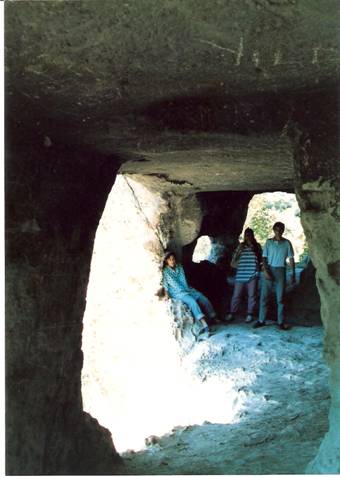

Itinerari sconosciuti ai turisti… (sulla via per Edirne)

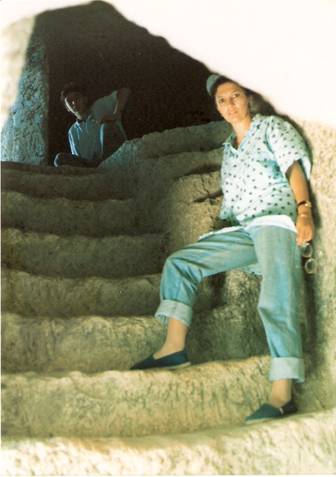

La mancanza di libertà di culto e la persecuzione del "culto diverso” ha costretto gli esseri umani a nascondersi, per non essere trucidati, a scavare la pietra e a rifugiarsi nei luoghi più impervi e irraggiungibili, nel lontano passato… L’era contemporanea sa ascoltare il silenzio di pietre come queste e, dalla sofferenza millenaria in esso conservata, sa apprendere l’apertura verso la convivenza pacifica o almeno verso la tolleranza…? Terribile è pensare che, pur di non accettare il fratello che prega Dio chiamandolo con un nome "diverso", l'uomo s'ingegni nel male e arrivi a tritare le sue carni, facendole esplodere e trasformandole in strumenti di morte per i suoi simili (figli di quello stesso Dio che l'assassino-suicida professa di amare e di servire)...

Foto di G.Ferrara-1988

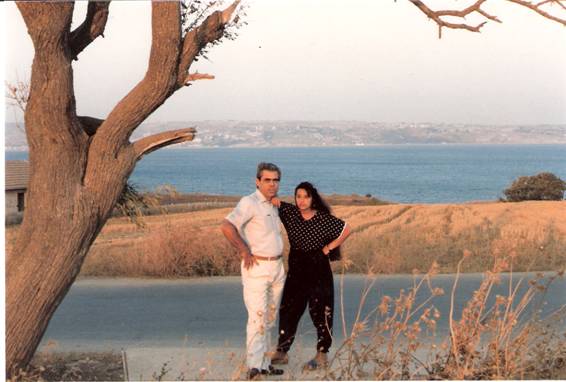

TURCHIA

DELLA MONTAGNA

E DELL’ERICA ROSA

TURCHIA DELLE CASE COME

NAVI dell’amicizia e della

Karşιlama, l’accoglienza più ospitale del mondo…

casa sulla Marmara a BüyükÇekmece

« “Il Turco è colui che spoglia il suo giardino dell’ultima rosa, per donarla all’ospite”: con queste parole, più o meno, Anna Masala, la turcologa eccellente per antonomasia, descrive l’ospitalità del popolo turco. Condivido perfettamente le sue parole. Non avevo mai dedicato attenzione alla Turchia. Mi ci sono recata per contingenze-necessità avulse dal turismo e dalla mia volontà e ne sono tornata portando nel cuore amici che mi amavano e che amavo, le loro case come navi sul mare, i portafiori pieni di anemoni invernali, le accoglienze senza pesi e senza misure, l’ospitalità calda come il sole, le tavole imbandite a tutte le ore, il börek immancabile come il pane della tradizione».

-Foto di G.Ferrara-

TURCHIA

Çanakkale-stretto dei Dardanelli

In viaggio verso la Troade…

«Un giorno lontano…, molto lontano…, la sua progenie si farà pellegrina itinerante, verrà alla Troade e, dal silenzio delle nostre indistruttibili mura, sentirà la storia della nostra grandezza e della nostra disgrazia…» Da Il destino ti abita di Bruna spagnuolo, edito da Todariana ed Eura Press Editrice

Troade- Baia degli Achei- Secondo il mito, in questa baia gli Achei nascosero le navi, dopo la falsa partenza, e da questa baia tornarono nottetempo, per tramare l’inganno che portò alla distruzione sciagurata dell’antica Troia…

Foto sopra: Ecco cosa resta oggi delle mitiche mura di cinta della gloriosa Troia cantata da Omero.

Foto sopra: In primo piano: reperti archeologici lasciati nella piana di Troia da insediamenti d’epoca romana. In secondo piano: le mura di cinta dell’antica Troia.

Della leggendaria Troia, della sua grandezza e della sua bellezza non restano che sassi levigati dal tempo; il loro silenzio evoca ancora il clamore delle armi e della battaglia, nel profumo di sole della pianura assordata dalle cicale, e invoca l’antica abbondanza di acque dello Scamandro e del Simoenta, perché porti verso il mare il ricordo del sangue versato dai mitici eroi…

TURCHIA

DELLE GRU,

DELLE CICOGNE

E DEI VOLI LIBERI...

-gru di passaggio nell'entroterra del mar di Marmara-

Gli stormi migratori delle gru di passaggio, trovano in Turchia soste pacifiche e sicure.

I gabbiani lasciano il mare e si riversano sui maggesi appena seminati, insieme ad altri stormi attratti dal seme sparso nella morbida terra.

Nessuno spara agli uccelli in Turchia. Dal mare ai monti, essi si spartiscono il cibo con gli Umani, creando suggestive malie come greggi alla pastura…

Come in altre metropoli del mondo, anche in Istanbul è possibile dar da mangiare ai piccioni e godere dell’atmosfera incantata dei loro frulli d'ala...

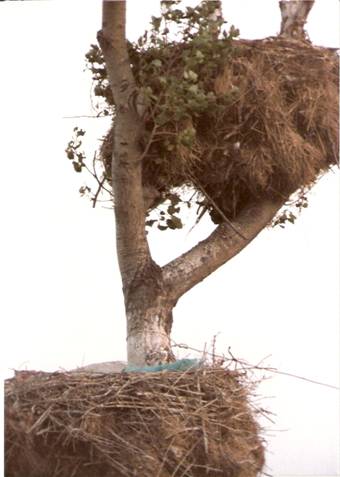

-duplice nido di cicogna a Çatalca (leggasi: Ciatalgia)-

Se i bambini li portassero davvero le cicogne, alla Turchia potrebbero essere indirizzate le letterine rosa o azzurre di molti di coloro che desiderano dei bambini…

Non è raro trovare, sui comignoli delle case di campagna o nei loro dintorni, voluminosi e accoglienti nidi di cicogne e capita spesso di vedere qualche cicogna pensosa sostare lungo il Bosforo, immemore del traffico e del moto degli uomini…

TURCHIA

DEL GIRASOLE

Lontano dai centri abitati, tra fiumi e campi coltivati, è possibile ammirare le coltivazioni del girasole. Le loro corolle sono grandi come visi; le loro nuance calde come la luce riempiono lo sguardo di dissolvenze e di bellezza e l’aria di friniti e di ronzii.

Turchia ’85-’87-‘88-foto G.Ferrara

di

Istanbul, Dell’Aya Sofia,

Della moschea blu

-Foto G.Ferrara-

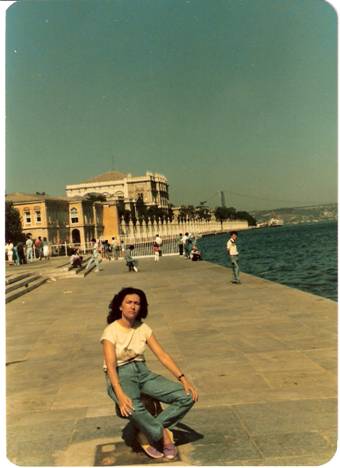

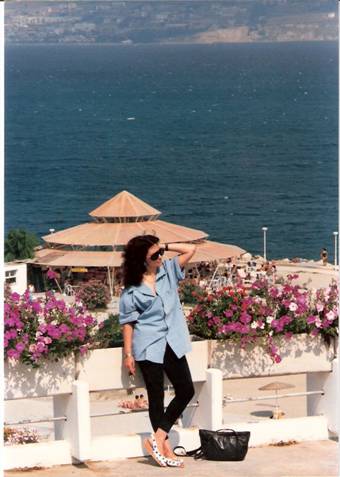

Turchia di ISTANBUL storica e BELLA

foto g.ferrara

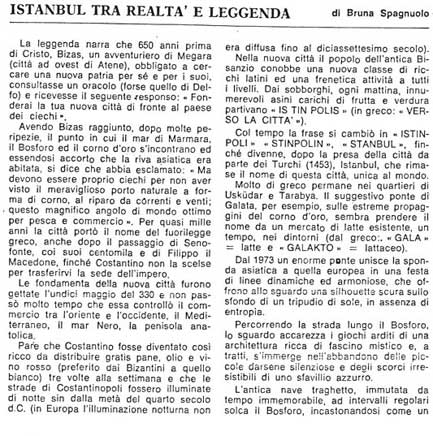

Da Alla Bottega, rivista di cultura e arte (anni Ottanta):

TURCHIA PORTA per L’ORIENTE

Istanbul-II ponte sul Bosforo- Anni Novanta

TURCHIA

dei palazzoni

e del traffico

BÜYÜK Çekmece- città senza storia nata sul mar di Marmara decenni or sono e in espansione inarrestabile- Nei siti balneari nascono siti abitativi a valanga. Sono alveari brulicanti d’estate e città fantasma d’inverno, quando i pochi residenti sentono soltanto il vento conversare con le strade deserte e le finestre vuote…

Accanto alla Istanbul antica, abitata dalla storia, c’è una Istanbul metropoli-formicaio, piena di palazzoni immensi e di traffico perenne (la Istanbul de “La Finestra di fronte”)…Ovunque, però, regna la stessa atmosfera della Istanbul “donna” multiforme dall’umore instabile e mutevole, che cambia clima repentinamente e che in un giorno sa far vivere a chi l’ama le suasioni di tutte le stagioni, come dice il poeta ÜmitYasarOguzcan (il Montale turco) nella sua poesia, che trasuda un amore incontenibile per questa città unica al mondo…

Ümit Yaşar Oğuzcan

Il poeta turco Ümit Yaşar Oğuzcan nacque nel 1926, a Tarsus, e girò in lungo e in largo per la Turchia, a causa del lavoro del padre, Lütfi, che, essendo dipendente statale, si spostava continuamente e costringeva il figlio a crearsi sempre nuovi legami e a tagliarli, come cordoni ombelicali dolenti. Ciò, forse, è alla base della capacità di Ümit di creare, nei testi, abitacoli fuori-testo, da cui l’io inellettivo, quasi in scissioni-simbiosi, pare scindersi dal corpo e osservarlo lungo le asperità degl’imprevisti e imprevedibili nuovi sentieri.

Gli studi di questo poeta dalla vena irruente e inesauribile si svolsero in varie sedi (Tarsus, Istambul, Konia, Eskişehir). Completò, nell’ultima città, il liceo commerciale ed entrò nel mondo bancario (Turkiye iş bankası). La turcologa Anna Masala disse di Ümit Yaşar, quando egli era ancora in vita: “… è nato da, ecc., e subito ha cominciato a vivere la sua lunga gara con la morte”. La vita di questo singolare figlio di Turchia, in effetti, è costellata di fughe verso la notte e di ritorni verso la luce (o viceversa?), in senso metaforico e reale, coprorale e spirituale.

Subì una frattura, a tre anni/ sedette su un braciere, a quattro/ precipitò da una scala, a cinque/ rimase tramortito, sotto un pesante coperchio di baule, a sette/ subì l’appendicectomia, a quattordici, l’asportazione di un rene, a diciannove, la tonsillectomia, a trenta/ si salvò da un tentativo di suicidio, in età matura, e patì la morte, per suicidio, di suo figlio Vedat. Sopravvisse a quell’ultimo, feroce attacco del destino quasi per assuefazione al dolore. Subì anche una serie incredibile di incidenti stradali, che non riuscirono a portargli via la vita. Viene spontaneo pensare che, la sua vita, dunque, doveva avere un range sine qua non inciso a caratteri cubitali da qualche parte...

Ümit Yaşar Oğuzcan aveva una statura fisica inversamente proporzionale a quella culturale: era piuttosto basso e insignificante, aveva una cultura da gigante ed era depositario di un carisma che aveva qualcosa di magico. Sposò Özhan, figlia di Mehmet Zeki Oğzbash di Mersin, ed ebbe due figli, Vedat (1949), che divenne un brillante scultore e che si suicidò (1973), e Lütfi (1952), che entrò nel teatro dopo il conservatorio. Neppure il matrimonio smentì il clima burrascoso della vita di questo poeta tormentato: divorziò, ebbe infinite peripezie familiari e giunse persino ad una riconciliazione, con relative nuove nozze.

La separazione da Özhan ispirò a Ümit il libro Beni unutma (non dimenticarmi) e le Quattro Lettere a Özhan. Nessuno sa quando e dove iniziasse il bandolo dell’intricata matassa poetica di questo autore (o di qualunque altro autore), perché gli stessi poeti, sia pure attraverso regressioni mentali di qualsivoglia entità megaciclica, non saprebbero ritrovarlo. Dire quando germoglia il granello capace di riprodurre le foreste-parole della produzione di un autore è difficile; rintracciare, nella vita piena di eventi e di imprevdibili drammi di Ümit Yaşar Oğuzcan, i sortilegi germoglianti della sua produzione poetica mareale è impossibile. È certo che le libere attività di editoria e di giornalismo del padre e l’amore della madre, Güzide, per la poesia lo influenzarono, ma non si può dire se queste furono le cause della sua vocazione poetica. Direi, se credessi nella metempsicosi, che è stato poeta nella sua vita vissuta nel novecento come è stato poeta in altre vite passate e come sarà poeta in altre vite future. Egli stesso, in un’intervista rilasciata ad Anna Masala, disse che, se, nel post mortem, potesse scegliere di rinascere, sceglierebbe di essere ancora e ancora Ümit Yaşar Oğuzcan. È risaputo che questo poeta amasse Istambul alla follia e che condividesse con la città, in parallelo, gioie, dolori, amori e odio. Istambul incarnava tutto ciò che egli amava; in quella città egli viveva e lavorava e, quando non era nel suo studio, in Sirkeci, era nella poesia vivente della frenesia che ronza lungo i bordi del Bosforo e nei locali notturni di una delle megalopoli più vive e complesse del mondo.

La poesia di Ümit Yaşar, straordinariamente viva e intensa, è come una zummata sulle immagini più vive e significative di Istambul. La società venne a conoscenza dell’attività poetica di Ümit Yaşar tra il 1936 e il 1938, per merito di un giornale murale studentesco. Le sue prime poesie edite aparvero, nel 1942, sul giornale Kocatepe, su Güzel eskişehir, su Sakarya e su Porsuk (rivista ufficiale della casa del popolo di Eskişehir). Lavorò per la rivista Türke doğru, divenendone direttore. Diede la sua collaborazione a molti giornali, tra cui Kalem. I maggiori organi di stampa della Turchia, dal 1954 in poi, hanno richiesto la sua collaborazione (Varlik, Yediğun, Istanbul, Haynak, Büyük Doğru, Fikirler, Edebiyat Dünyası, Hisar, Aile, Yelpaze, Güey, Akbaba, Papağan, Yergi, Dergi, Yariş ve yetiştiricilik, Iş dergisi, Hür Vatan, Hareket, Cumhuriet, Yeni Istanbul, Bob Bon, Hafta Sonu, Hürriyet, Kelebek). Nel 1961, fondò una sua casa editrice. La sua produzione letteraria va collocata nella storia evolutiva delle lingue turciche, come tutta la letteratura turca contemporanea e, per quanto diversa nella sua veste estetica e semantica, va vista come depositaria dell’eredità degli antichi cantori centro-asiatici e delle più recenti Divan Edebiyatı (Letteratura colta dei ricchi e dei religiosi, custodita nelle medrese e nei palazzi) e Halk Edebiyatı (Letteratura popolare). Non è avulsa neppure dall’influenza della letteratura europea, iniziata già all’epoca del Turchismo, nel lontano 1865, quando ad Istambul si formava l’associazione dei Giovani Ottomani e Namık Kemal e Ziya Paşa, che vi avevano aderito, erano costretti a fuggire a Parigi (Kemal sarebbe tornato, nel 1870, e, nel 1873 avrebbe ottenuto la rappresentazione di una sua commedia apertamente liberale e modernista).

Ümit Yaşar è, per diritto di nascita, erede di quel Nazionalismo turco che si era opposto al Panislamismo, divenendo Turchismo, tra il 1800 e 1900, ma la sua produzione, in un confronto con quella ampollosa e classicheggiante di Namık Kemal (che cantava la grandezza del soldato turco), appare come apparirebbero i missili terra-aria in un confronto con i primi mezzi volanti. La sua produzione, quindi, pur collocandosi , per discendenza primaria, nella storia letteraria del suo paese, non si presta a gemellaggi con le varie mode letterarie. Egli canta il rifiuto delle mode borghesi e la vita di ogni giorno ed è, si può dire, un poeta dall’epigramma facile e dall’ironia apparentemente leggera (in realtà, caustica verso tutti i politici ricchi e voltafaccia). Canta anche la bellezza e le brutture e i sogni e le paure dell’umanità, inserendo nella dimensione semplice e spontanea della sua poesia senza artifici il sospiro universale del poeta dall’interiorità grande quanto la sua fama in terra di Turchia. Qualcuno pensa che la parte migliore di questo poeta sia la lingua. Io credo che la trasparenza idiomatica di questo autore sia punto d’arrivo di un lungo cammino. Egli conosceva, a mio avviso, la lingua tanto profondamente da asservirla alla poesia, senza mai tradirla, in un gioco di musicalità e di semplicità.

L’altalena continua tra la vita e la morte traspare dalle poesie di questo autore, come altalena tra il mondo dello spirito e quello del corpo e come dimensione altra di un’anima che non riesce più ad essere contenuta dal corpo limitato/limitante e che genera attorno a sé soltanto sentimenti estremi (nessun poeta ha mai avuto un numero tanto elevato di amici e di nemici contemporaneamente).

Ümit Yaşar, nel 1975, nove anni prima della sua morte, avvenuta nel 1984, in una delle poesie contenute nel libro intitolato Yalan bitti (la bugia è finita), scrisse: “… per la prima volta sono morto il 6 Giugno del 1973 con mio figlio Vedat. Non so quando morirò per l’utlima volta”. Quelle parole, che non finiranno mai di riempirmi di commozione, sono, per me come un’epigrafe attenta/attonita campeggiante su tutte le letture dei versi di questo poeta dal cuore inquieto, affollato da un’umanità straripante, contagiosa e dilagante. È tenendole ben chiare in mente che trascriverò un florilegio dei versi di Ümit Yaşar Oğuzcan (rubati alla traduzione eminente della turcologa Anna Masala). La dimestichezza della traduttrice con la lingua turca è quanto di meglio si possa volere. Lo stesso dicasi della sua sensibilità e conoscenza della cultura turca e della maestria nella resa dei versi. Prego il lettore, comunque, di non dimenticare che il testo originale ha una sua immediatezza di grafema-fonema propria soltanto della lingua in cui è stato concepito (che è parte delle diversità glottologiche, filologiche, storiche, antropologiche / geografiche che arricchiscono il mondo).

GIUNGO 1973 Era uno splendente giorno estivo Chiaro e bello era il mondo Un uomo cadde quel giorno dalla torre di Galata In un attimo affidò se stesso al vuoto Nella primavera della sua vita con tutte le sue speranze si fece in mille pezzi Un uomo cadde dalla torre di Galata Quell’uomo era mio figlio.

|

HIROSHGIMA Dapprima una nuvola s’è ingrandita dalla terra fino al cielo Io l’ho vista Akahito l’ha vista Yuhara l’ha vista Tutti i viventi l’hanno vista Adesso dico viventi ma sono rimasto solo io Essi sono morti

Sono morte le donne nelle risaie Sono morti i bambini al seno della madre Sono morti i fiori Sono morti gli uccelli È morta la mia amata Sanuki Io amavo Sanuki Sanuki è morta Sanuki è morta

Una palla di fuoco s’è perduta nei cieli Dalla terra un silenzio di morte è caduto sulla città Le nuvole se ne sono andate Le voci se ne sono andate Mio padre è morto ridendo Mia madre Chiyo-Ni stava piangendo |

ISTANBUL

Dentro la casa è una stanza e nella stanza è Itsanbul, dentro la stanza è uno specchio, nello specchio è Istanbul.

L’uomo ha acceso una sigaretta, ed era fumo di Istanbul, la donna ha aperto la borsa e nella borsa era Istanbul.

Il ragazzo ha gettato in mare la lenza, io ho visto che ha cominciato a tirarla, e nella lenza era istanbul.

Che cosa strana è questa, che razza di città. Nella bottiglia e sulla tavola è Istanbul.

Se camminiamo cammina, se ci fermiamo si ferma, incredibile: da un lato lei, dall’altro io e in mezzo Istanbul.

L’uomo per una volta provi ad amare, ho compreso che in qualunque luogo tu vada lì troverai Istanbul. |

LETTERA A ÖZHAN

Non c’è più nessuno che cuocia per noi il cibo, nessuno che prepari il tavolo per la cena. Non so da quanti giorni porto la stessa camicia Capirai quanto è triste il nostro stato. La mattina non ho voglia di alzarmi dal letto, si sono fermate le ore dacché sei andata via. Non mi sono mai trovato in uno stato così misero sin da quando ho imparato a conoscere me stesso. Non ho più dato ascolto a radio e cose simili, ogni sera la tristezza avvolge la nostra casa, la solitudine è tale che non potrai capirla, se non mi vergognassi dei ragazzi, piangerei. |

Ümit Yaşar Oğuzcan

Lettere in cerca di padrone*

Si tratta di venticnque lettere intense e incisive, dallo stile quasi ‘pittorico’, scritte in una prosa versatile, semplice soltanto in apparenza e formate da periodi-versi disinvolti di lunghi testi poetici. Sono lettere d’amore avulse da parentele con altre lettere / mode ‘letterarie’.

Ispirate da una donna, ne prescindono, per farsi parto di una mente viva e di un cuore che sembra essere impregnato di secoli e di popoli, di città e di volti, di passi e di voli; verso quella donna, però, sono tesi e attorno ad essa ruotano, come pianeti attorno al sole.

Quelle lettere, nate dalla sensibilità di un’anima ineluttabilmente poeta, includono il mondo, le sue peculiarità-banalità e il surrounding delle componenti umane , sociali, contemporanee. Le lettere all’amata di un artista policromo come Ümit Yaşar sono lettere (a se stesso e al mondo) in cui la mente e lo spirito hanno la prevalenza sul corpo e oltrepassano le contingenze per smarrirsi in profondità di sensazioni oceaniche. La multilateralità del sentire del poeta è tanto vitale quanto incontenibile e fa presagire una vastità interiore tanto prorompente da minacciare l’incolumità del corpo mortale limitato/limitante.

La donna amata esiste, ma potrebbe anche non esistere, poiché, nell’intricato universo del sentire del poeta, ella è forza propellente e scintilla-innesco di un sistema senza fine di esplosioni-pensieri-intuizioni-emozioni, che covano, da sempre e per sempre, sotto uno strato di fatti-luoghi-volti-ere, in attesa di anticlimax provvidenziali che li versino nel fluire dei giorni.

La donna amata-trovata è un punto d’arrivo nella mappa della vita ed è, a quel punto della vita di Ü. Y. O., il cippo testimone di una mai cessata ricerca in atto attraverso il tempo e le cose.

Dalla seconda lettera: “Vattene da questa città, avanti, vattene. Vattene sui monti lontani. Se vedi che sono arrivato anche laggiù, fuggi ancora. Scappa via, affidati al mare” / “…l’uomo deve cercare da quando è nella culla fino alla tomba, ma deve anche sapere che cosa ha cercato” / “deve correre sulle strade a piedi nudi, i sassi aguzzi devono tagliuzzare, far sanguinare i suoi piedi. La sua strada deve attraversare i deserti, deve ardere, bruciare. Poi deve andare a finire in paesi bianchi” / “…se anche un giorno ti troverò, dovrò trovarti in mille pezzi. Dovrò prendere i tuoi piedi in Africa ed incollarli su un pezzo di carta, i tuoi capelli in Siberia, le tue labbra in Cina. I tuoi occhi saranno quelli di una divinità in India, le tue mani in Italia, come mani di una statua. Se anche ti troverò, dovrò trovarti in mille pezzi. Tuttavia non sarai ancora completa. Di nuovo dovrò mettermi in cammino, cercare ancora. E nell’attimo stesso in cui ti avrò ricreata, io dovrò morire”. Questa è, a mio avviso, la lettera che contiene il senso della vita del poeta e di tutto il suo peregrinare tra parole-esperienze-epoche. È la carta di ricognizione, in cui trovano collocazione non solo le altre lettere e le sue altre opere, ma anche tutta la sua vita, poiché la vita, come l’amore, è una continua ricerca (quella inconsapevole dell’amore universale), che cessa soltanto con la morte.

Si avverte, in questa particolare lettera, la consapevolezza che la gioia più intensa derivi dall’ansia premonitrice di essa; se ne ricava il seguente messaggio: la gioia, benché esaltante, non è paragonabile ai trasalimenti delle attese. Il ‘presentimento’ degl’incontri, delle separazioni, dei tormenti, dei tradimenti, degli abbbandoni e della gelosia si fa anelito al ‘preludio’ perpetuo dell’amore (che è intramontabile quanto il temperamento di questo dolce-irriducibile-forte-vulnerabile figlio di Turchia cantore della parola fatta musica).

Non manca, nelle Lettere in cerca di padrone, che sono singolarissime lettere d’amore, il risentimento, vestito di ironia leggera, contro le convenzioni e le falsità di cui è intriso il tessuto sociale. Dalla quinta lettera: “Prima attendono che il bambino nasca, poi che faccia i primi passi, che parli, che si faccia grande…/ Il tempo avanza, allora attendono che guadagni il suo denaro, che dimostri rispetto per le leggi, che ami la gente, che si lasci ingannare, che a sua volta inganni. E poi attendono che l’uomo muoia. A sua volta che cosa fa? Attende dagli uomini amicizia, dalla persona amata la fedeltà, dai fanciulli ossequio e un po’ di serenità, dalla vita attende felicità. Il tempo avanaza e un giorno egli attende la morte. Non ha potuto trovare la maggior parte di ciò che ha cercato. Se ne va da questo mondo come uomo che non ha raggiunto la maggior parte di ciò che ha atteso. Ecco, l’avventura della nostra vita è questa. Attendere vivendo, vivere attendendo e dopo aver vissuto, attendendo morire. Non ho nulla da dire per la nostalgia. È un pezzo di cristallo brillante tra frammenti di carbone. Quel suo respiro è il senso dei nostri affetti, il senso dei nostri incontri. È il solo lato bello delle nostre aspettaive”.

Le riflessioni filosofiche, profuse dal poeta a piene mani in queste lettere, risuonano, spesso, di profondità irreversibili come voragini impreviste e senza fondo. Ne è un esempio l’undicesima lettera (“La nascita è l’inizio della nostra esistenza e del nostro travaglio. La morte ne è la fine. La morte è il tempo successivo al nostro morire. Quello è il cavallo che non abbiamo potuto tenere a freno, quella è la donna che non abbiamo potuto sottomettere. Morire è in nostro potere, la morte è il segreto di Dio, esiste un limite alla nostra esistenza. Bisognava che il morire fosse senza morte in questo mondo”).

Il senso terribile delle parole contenute in questa lettera s’incise sui polsi segnati dal tentato suicidio di questo poeta dalla vita travagliata e dalla poesia sobria e schiva (mai tradita con schegge di dolore-disperazione–autocommiserazione neppure nei versi ispirati alla morte del figlio suicida gettatosi dalla torre di Galata).

Gli scritti di Ümit Yaşar non offrono vie di fuga al dolore, a costo di deflagrazioni interiori; hanno sempre una compostezza senza spasimo visibile (in armonia con la tradizione poetica centro-asiatica prima e anatolica poi).

Parallelamente al tema dell’amore per una donna, le Lettere in cerca di padrone sviluppano quello dell’amore per Istanbul, luogo-altro e alter ego del poeta (“L’uomo, se non può essere una città che hai vissuto in te, non deve più vivere in questi luoghi, deve ritirarsi e andarsene. Questa città ogni giorno ha quattro stagioni. In ogni sua strada è un mondo. Con tutta la sua miseria, le sue brutture, la sua prostituzione, questa città è amore da cima a fondo”. / “Anche le città somigliano agli esseri umani. Hanno sensazioni, fame, sonno, hanno rancori e odi, hanno passioni, tutto enorme. Se l’uomo non è innamorato non deve vivere in questa città, deve andarsene… Anche le città somigliano agli esseri umani…”). Nell’amore del poeta per la sua città prediletta e per la sua amante non c’è differenza sotanziale. C’è nelle parole “l’amore è amare” / “amare senza sosta”, per esempio, una verità che è condanna a vivere intensamente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, la propria incapacità di smettere di amare e di potersi concedere vacanze-indifferenza dal travaglio di un animo sempre presente all’amore e sempre vigilmente teso verso l’oggetto di tale amore. È vero che il suicidio (o il tentativo di esso) è condannabile , ma è anche vero che questo poeta ad esso arriva con la frenetica attività-sensibilità del divenire-ricerca irreprimibile frustrato-frustrante e con le contorsioni dolorose della sua straordinaria intelligenza (“… Viviamo su una terra cattiva, terribile. Ogni nostro sforzo è teso ad annientare noi stessi e a porre fine al genere umano. E allora, se questa folla delirante diminuisse di un uomo, che cosa succederebbe?”).

Ümit Yaşar Oğuzcan è un poeta (dalla produzione fervida e inesauribilmente fertile in tutto l’arco della sua vita), ma è, soprattutto, un essere umano innamorato dell’amore (che è anima e spina dorsale del mondo animato e inanimato e che è un anelito da inseguire correndo, inciampando, cadendo, trascinandosi per erte salite e, infine, volando). L’amore, intravisto, perduto, ritrovato e riperduto si lascia inseguire, in un gioco che avrà fine soltanto al cessare dell’avventura terrena (“Non puoi sapere quanto sia doloroso chiamarti dall’altro lato di quei tempi”).

*Testo turco a fronte a cura di Anna Masala- Università degli studi di Roma- Istituto di studi islamici- Quaderni di turcologia- Roma 1978

Turchia

Terra ove “ci sono sempre cantieri

e atIlan temmeller

(fondamenta che si stanno gettando)”,

come dice il poeta HakkI Talas

uffici di un’impresa edile in uno dei quartieri periferici di Istanbul

delle darsene

dei porti e delle navi

(Corno D'Oro-Mar nero-Bosforo …

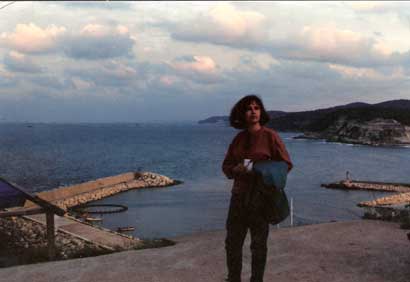

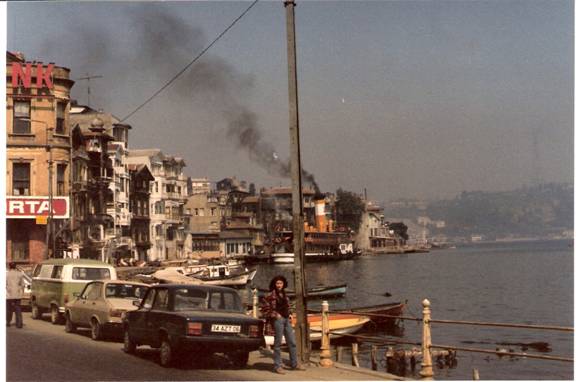

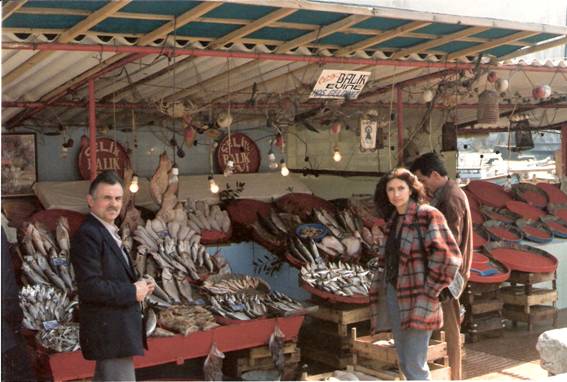

TURCHIA DEI RICORDI E DEL PESCE Più BUONO DEL MONDO

Risalendo verso il mar Nero, lungo la costa, s’incontrano innumerevoli rivendite di pesce fresco profumato di mare e piccoli ristoranti specializzati nelle ricette relative. Ci sono, in quei luoghi, usanze-sapori non rinvenibili altrove (come far precedere il pasto da susine acerbe e acidule immerse in cubetti di ghiaccio/da mandorle verdi appena sgusciate e gelate- servire le cozze come croccanti palline fritte soavi dette midie e accompagnarle con salsina bianca all’aglio/mangiare focaccine sottili lievitate dette lamhacun (lamagiun) e bere yogurt liquido salato e gelato detto ayran/gustare il rombo detto kalkan infarinato con farina di ceci, saporito, delicato, fresco e appetitoso , ecc., ecc.).Il börek, la pietanza fatta con sfoglia sottile farcita con kasar (formaggio tipo cacioricotta) fresco, che non indurisce quando è freddo, è ordinabile in qualsiasi ristorante piccolo o grande, perché la yufka, la sfoglia sottilissima e friabile è acquistabile in pezzi grandi e piegabili come tessuto leggero e non manca mai nelle case e nei luoghi di ristorazione. Là dove il pesce è fresco e abbondante a nessuno viene in mente di ordinare il börek o il pidé, le focaccine lievitate che negli "et locantasI" (ristoranti di sola carne) si avvolgono attorno a salsicciotti, peperoni, patate e altri contorni arrostiti.

Turchia della vecchia “gemi”

(la vecchia nave)

Un giorno la vecchia nave fu messa a riposo e il Bosforo ne conservò l’immagine, tra i ricordi fatti di poesia, insieme alla leggenda dell’uomo che volò con ali di rame dalla torre di Galata fino alle coste asiatiche (quell’uomo fu, dal sultano, ricompensato con un sacchetto di monete d’oro e diffidato dal volare ancora, onde evitare che i nemici ne imitassero l’ardire…). Galata (era la zona del latte/ha preso il suo nome dal greco galakto, latte) conserverà nell’aria la dissolvenza della nave antica, insieme alle tradizioni che non dovrebbero scomparire... In un piccolo locale, a Galata, ho ascoltato canti accompagnati dal saz: i testi erano ancora quelli che i poeti erranti componevano sui rotoli detti çonk (che portavano nei loro sacchi di pastori); il saz era ancora lo stesso strumento a corda che gli antichi chiamavano Halksesi (la voce del popolo) e che da sempre ha accompagnato i toni accorati e struggenti che la halk edebiyatI (letteratura popolare) ha contrapposto all’ ampollosa e cerimoniosa divan edebiyatI (letteratura colta). Ho visto il cantante, che aveva saputo farsi tramite del lamento, del grido, della lirica e della magia dell’antico canto, venir onorato con piogge di petali di rose e con il rumore festoso e ritmato della rottura di molti piatti fatta ad arte con la forchetta…

Foto di G.Ferrara – Testi di B.S.-

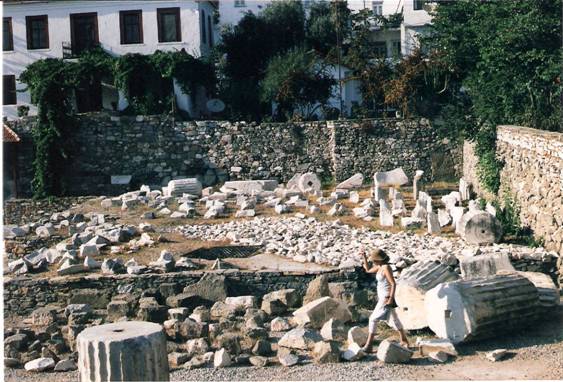

TURCHIA DELL’ANTICA

ALICARNASSO

Chissà quale scenario si presentò allo sguardo di Alessandro Magno, quando sfondò le imponenti mura dell’antica Alicarnasso e la conquistò…Certo è che l’attuale Bodrum dell’antica grandezza conserva il panorama magnifico ( e le case bianche, macchiate dal rosso o dal rosa dalle bougainvillea che scalano le facciate dalle fondamenta al tetto) …

Nonostante gl’immancabili abusi edilizi, ci sono interventi, come la costruzione dell'hotel El Vino (foto sotto), che non offendono l’antico

e che non stridono con il resto della città

e che non stridono con il resto della città

CIÒ CHE RESTA DELL’ANTICA grandezza

RACCHIUDE MONITI (per chi ha orecchie attente alle voci del silenzio...)

Alicarnasso, antica città della Caria (Asia Minore), fu colonizzata da Trezene (e, secondo fonti leggendarie, da Argo). Fu anche sottomessa dai Persiani, ma raggiunse lo splendore noto al mondo sotto le dinastie locali, di cui Mausolo, grande satrapo di Caria, fu l'apogeo. In morte di Mausolo, la sua sposa, Artemisia II, chiamò i migliori architetti del tempo (Satiro e Piteo) e fece erigere al suo amato un monumento funebre solenne e grandioso, il famoso mausoleo di Alicarnasso. che, decorato dagli scultori più geniali e famosi (Scopa, Leocare, Timoteo e Briasside), divenne una delle sette meraviglie del mondo. Artemisia volle che l'ingresso monumentale della città, per mezzo di una strada larga e imponente, portasse direttamente al mausoleo, perché il mondo conoscesse, attraverso la magnificenza di quel monumento, la grandezza del defunto satrapo e la rendesse imperitura, trasmettendola ai Posteri. Il tempo, unico vincitore di tutte le contese, ha avuto ragione della grandezza della mitica città e del suo leggendario mausoleo: delle mura inespugnabili di Alicarnasso non resta che un frammento dei bastioni d'ingresso; dell'antica settima meraviglia del mondo restano soltanto rovine, che giacciono al suolo come caduti eccellenti (della guerra che il presente sempre perde con il passato). Alcune delle sculture del monumento che aveva preso il nome dal satrapo Mausolo, al quale era dedicato, parlano ancora del genio creatore degli antichi scultori e testimoniano la caducità dell'umana gloria dal British Museum di Londra.

-Foto di G.Ferrara-

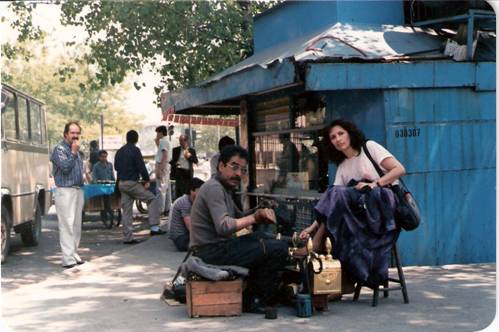

TURCHIA

IN EVOLUZIONE

La Turchia artigiana e autentica va via via scomparendo dalla realtà metropolitana.

Dalle zone orientali la gente si riversa verso quelle occidentali. Sulle rive della Marmara, i luoghi come quello della foto sopra e quelli delle tre foto sotto si avviano a diventare centri abitati

LE COSTE, PRIMA ABITATE SOLO DAL VENTO, si riempiono di strutture...

e intanto il cementificio pompa nell’aria tutto il cemento che vuole, indisturbato (e indifferente alla silicosi e alla mortalità di chi vive nella zona adiacente…)

L'articolo Non possono esistere più nazioni chiuse viene dalla rivista di arte e cultura ALLA BOTTEGA-1990

I centri abitati nascono come funghi…

e si trasformano in città…

Sulla costa più ventosa del mondo, quello che negli antichi canti è chiamato şimalRüzgarI (vento del Nord) chiama a raccolta tutte le correnti (da Bosforo-Corno D’Oro-Mar Nero) e le schiera sulla Marmara …

nel tentativo di arginare l’avanzata delle case…

invano…

invano…

I luoghi verdi e bucolici

sempre di più divengono

una realtà del rimpianto…

IL FUTURO VOLA VERSO I CENTRI COMMERCIALI…

foto di G.ferrara- 1985/’87/’88- Testi di B.S- ©Copyright: Bruna Spagnuolo se cerchi l'e-mail, eccola